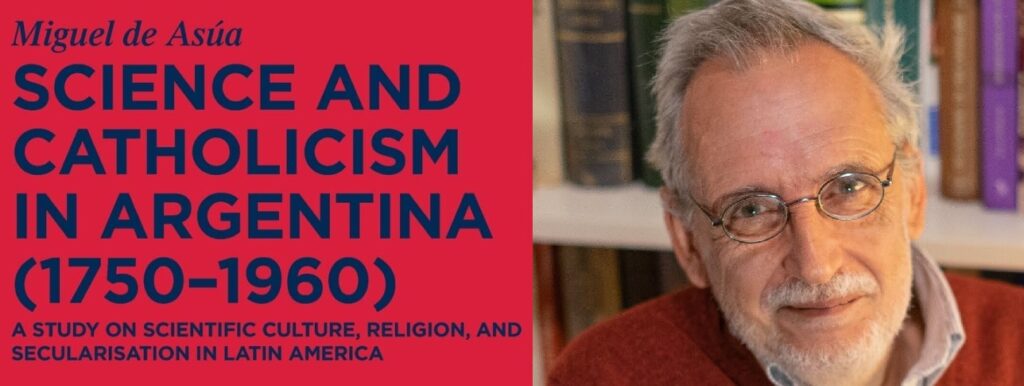

El Doctor en Historia Adrián Viale leyó Science and Catholicism in Argentina (1750-1960). A Study on Scientific Culture, Religion, and Secularisation in Latin America (Berlín: de Gruyter, 2022) de Miguel de Asúa para Rey Desnudo, revista sobre libros que fundó junto con Andrés Gattinoni hace, en estos días, nada menos que 12 años. Esta revisión es, a la vez, una celebración. Y para hacerlo nada mejor que la perspectiva de Viale sobre un estudio de referencia fundamental sobre las interacciones entre ciencia y religión en un país hispanoparlante con mayoría católica y un patrón de secularización «latino».

Por Adrián M. Viale

Universidad Pedagógica Argentina

Este nuevo libro del reconocido historiador Miguel de Asúa ofrece una historia de la ciencia en Argentina a partir de la relación entre ciencia y religión y de la vinculación a su vez entre ambos fenómenos y el proceso de secularización. Como buena parte de los libros sobre el tema, comienza discutiendo una concepción hoy perimida en círculos académicos pero perdurable en la cultura popular: la de que a lo largo de la historia ha existido un conflicto entre ciencia y religión. Es un lugar común afirmar que esta interpretación historiográfica viene en particular de dos libros de finales del siglo XIX: History of the Conflict between Religion and Science, de John William Draper y A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, de Andrew Dixon White. La tesis ha sido desarmada durante las últimas décadas por muchas obras que han demostrado que, lejos de haber una disputa necesaria entre ciencia y religión, la relación entre ambas ha sido siempre (y es hoy) mucho más compleja. A esta visión actualizada del problema se le agrega el análisis del tercer elemento mencionado: la secularización, es decir la separación de la religión de los asuntos del Estado.

El libro intenta por lo tanto contemplar, a lo largo de la historia argentina, la relación que existe entre religión y ciencia, entendiendo por la primera una religión organizada, en este caso la iglesia católica romana de Argentina, y por la segunda una práctica entendida como una investigación del mundo natural organizada metodológicamente y orientada empíricamente, incluyendo tanto ciencias exactas como naturales. Para hacerlo utiliza como hilo conductor al proceso de secularización, que siguió en el caso argentino el patrón francés de la laïcité. Nuevamente en este caso se critica una mirada tradicional que puede encontrar todavía arraigo en la cultura popular: la idea de que el progreso de la ciencia lleva a la secularización, esto es, que la ciencia sería el motor de la secularización. Asúa argumenta que esta es una visión simplista, pero también que existe en efecto relación entre todos estos fenómenos, que se da sobre todo a un nivel retórico. En el caso particular de Argentina, los partidarios de la secularización utilizaron como elemento retórico el supuesto conflicto entre ciencia y religión, así como la posición que atribuían a la ciencia como motor de la secularización. De esta forma, parafraseando las propias palabras de Asúa, el libro se ocupa del carácter cambiante de las relaciones entre ciencia y catolicismo en una sociedad que siguió un patrón de secularización francés, probando que si la ciencia tuvo un rol en la secularización no fue ni por su poder epistémico ni como sustituto de la creencia religiosa sino por ser un elemento de la retórica de ideologías de secularismo basadas en la ciencia o como parte de las transformaciones tecnológicas de la modernidad.

A partir de estas triangulaciones, la historia de la relación entre la ciencia y el catolicismo en Argentina se divide, según Asúa, en tres partes: un periodo armónico hasta los años postrevolucionarios, una era de conflicto que va desde la época de Bernardino Rivadavia hasta la Primera Guerra Mundial, y un periodo de mayor indiferencia durante el siglo XX. El primer periodo abarca las misiones jesuíticas y la ilustración católica, también con una ciencia práctica laica que se acomodaba a la religión. El segundo periodo comienza con las reformas de Rivadavia, atraviesa el proceso de secularización de los años ochenta, con la recepción de la tesis del conflicto y de importantes teorías como el darwinismo. El tercero encuentra a un catolicismo conservador que no era sin embargo necesariamente anticientífico.

Profundizando en cada periodo, el libro recorre en primer lugar la ciencia jesuita durante la época virreinal, desarrollada en particular en los campos de la historia natural, la medicina botánica, la astronomía y la cartografía, siendo una ciencia práctica subordinada a la actividad misionera que además permitía que el conocimiento nativo se incorporara a una matriz de ciencia europea. A continuación, se analiza el tema de la ilustración católica y la recepción local de esta variante ilustrada que no era necesariamente antirreligiosa, en una filosofía natural que no se confundía con la teología (con excepción del caso de la geología bíblica), pero también con autores laicos que buscaban un compromiso con la religión en una etapa en que primaba una relación armónica.

La primera perturbación de esta armonía se dio con las reformas eclesiásticas de Rivadavia. La ciencia no jugó un rol importante en esta secularización, pero se benefició de ella porque edificios y tierras de órdenes religiosas se convirtieron en instalaciones científicas, mientras la llegada de emigrados europeos revolucionarios vinculados a la ciencia ayudaba a promover la idea de que esta actividad confrontaba con la religión. Si bien los resultados no fueron duraderos, tuvo una resonancia importante, que fue la de asociar a la ciencia con el secularismo, eliminando en ese sentido el proyecto de una ilustración católica al punto de que hay quienes, en este momento, deciden dar comienzo a la historia de una ciencia argentina.

Por supuesto, el gran momento de conflicto ocurrió en el último cuarto del siglo XIX, época del debate entre liberales y seculares católicos en el discurso público, en particular en relación con la enseñanza religiosa en las escuelas. En esta época, el evolucionismo tomó un lugar destacado como parte del aparato retórico que buscaba implementar políticas educativas seculares en el contexto de un establecimiento del orden secular que seguía el modelo de la laïcité francesa, con instituciones seculares ocupando funciones que tradicionalmente correspondían a la iglesia.

Entre la década de 1880 y la de 1910, Asúa recupera los más variados aportes en la prensa, los debates parlamentarios o las conferencias públicas, Así, aparecen pensadores como Juan Manuel Estrada, Domingo Faustino Sarmiento, Eduardo Holmberg y Pedro Alcacer, entre otros. Aparecen católicos y liberales pero también socialistas, y se introducen otros aspectos típicos del periodo como el espiritualismo y la teosofía, la recepción de debates europeos como los provocados por el libro de Draper y la tesis de la bancarrota de la ciencia, y el surgimiento de debates locales, en particular en torno a la obra y figura de Florentino Ameghino. En general, señala Asúa, la ciencia era utilizada como un arma retórica del lado de aquellos que pugnaban por una mayor secularización.

Hacia el final del periodo asistimos a un cambio en la Iglesia católica argentina, que pasa desde una tendencia galicana a un integrismo vinculado con formas de nacionalismo autoritarias. Se produce un crecimiento del rol de científicos católicos, en particular con el renacimiento católico de los años veinte, centrándose el libro sobre todo en la obra de Ángel Gallardo y Fortunato Devoto. Asúa analiza una vez más cómo se conceptualizó la relación entre ciencia y religión en el periodo de entreguerras, mientras el secularismo estaba temporalmente en retirada y la religión era dominada por esta visión integrista, estudiando para este periodo las posiciones de César E. Pico, Emiliano Mac Donagh y Gustavo Franceschi. El principal punto señalado es que la política reaccionaria no conllevaba necesariamente visiones anticientíficas, y que la práctica de la ciencia no era en absoluto una actividad intrínsecamente secular.

Para fines del recorte temporal abordado por el libro de Asúa nos encontramos con otras figuras como Juan Traherne Lewis, Eduardo Braun Menéndez y Augusto J. Durelli, con la construcción de centros de investigación e instituciones de enseñanza científica privada y confesional, y con el conocido debate laica o libre. Lo que se encuentra es una sociedad mucho más compleja que aquella que presenta la tesis del conflicto entre ciencia y religión, con católicos receptivos de las más diversas ideas científicas, y que podían a su vez ser liberales o autoritarios, peronistas o antiperonistas.

El libro de Asúa contiene, por lo tanto, muchos elementos notorios.

En primer lugar es una introducción muy actualizada a diversos aspectos de la historia de la ciencia en Argentina, y de la misma manera a varias figuras del catolicismo en nuestro país. En segundo lugar, el énfasis en la complejidad que implica un estudio sistemático de la relación entre ambos fenómenos ayuda a comprender mucho mejor las cuestiones que en cada momento estaban en juego, sumando a esto la originalidad de agregar el problema de la secularización, no siempre interpretada teniendo en cuenta la diferencia entre su escaso rol real y la importancia de su utilización como arma retórica. Sobre este último aspecto, el libro demuestra finalmente la importancia de estudiar estos problemas en una geografía limitada como la Argentina, intentando entablar un diálogo con los mismos debates que son de larga data en otros países, mayormente católicos, donde el proceso de secularización fue similar.

Primera publicación: Rey Desnudo #23 (12): – Primavera 2023. Pp 31-34