Hace treinta años tuve una breve amistad con el intelectual que a lo largo de varios días muchos lloraron. Hoy me quedo con el outsider apátrida que marchaba contra la corriente, convencido de que sus propios argumentos eran causa suficiente.

Por Alejandro Agostinelli

La honestidad, ante todo y antes de todo.

A comienzos de los 90 yo viví una etapa de fascinación intelectual por Juan José Sebreli. Y, pocos años más tarde, viví otra de indiferencia intensa. Quizá por eso me costó reencontrarme con lo todo lo que pasó después de aquel idilio, que pudo ser una amistad, al menos hasta que empezó a espaciar sus visitas al bar El Olmo, en Santa Fe y Pueyrredón, y empecé a evitar los sitios que él solía frecuentar.

Cuando conocí la noticia de su muerte, a pocos días de que cumpliera 94 años, pensé que la Parca lo encontró a una edad generosa. Rodeado de homenajes, un libro dedicado a su obra, un acto en la Biblioteca Nacional, palabras de reconocimiento, disfrutando de las mieles tardías que él había cultivado –si suena excesivo pues bien, a lo mejor sólo debería decir que Juan José abandonó sus huesos en un tiempo en el que se sintió cómodo y en paz consigo mismo.

Sebreli empezó a dejar de ser un autor con quien yo podía o no disentir para ser algo distinto. De pronto él se transformó en punta de lanza de la derecha argentina del siglo XXI. No lo digo por su gorilismo –hay antiperonistas que no son derechistas ni pro oligárquicos– sino por el deslizamiento ideológico que lo llevó desde el antimperialismo a la genuflexión, en un arco que empezó por su temprana simpatía con León Trotsky, siguió con su amor por Evita, desbarrancó con Macri y terminó apuntalando al mileísmo. Claro, se dirá: ¿Quién no tiene derecho a dar ese giro y aun otros, si fueran posibles? En mi caso, la perplejidad me canceló. El estupor es inevitable si confrontamos sus primeros ensayos con los últimos –que conseguí leer, más bien pocos. Fue ver a un autor en guerra con su juventud –el hombre que puso no un granito sino baldazos de arena para cimentar la Gran Distopía Argentina–, el anciano en combate con el soñador que participó en la creación de la revista Contorno con los hermanos Viñas, en los 50, y cofundó en 1971 el Frente de Liberación Homosexual con Manuel Puig y Néstor Perlongher.

A mis treinta años, entre charlas y lecturas, admiré sus conocimientos y envidié su bravura, el ímpetu de sus convicciones. Pero la frescura con que expresaba sus muchos odios y sus escasos amores me generaba sospechas. Las pasiones ardientes no suelen llevarse del todo bien con la razón, supuestamente su causa mayor. Eso ya sonaba raro.

Haberse convertido en bastión contra el peronismo no es per se condenable –hay peronismos que necesitan ampliar su mirada y escuchar a sus críticos–, pero su obstinada tesitura antipopular se hizo en él carne de doctrina, un relato-aplanadora que transformó cualquier tipo de búsqueda de justicia social en “populismo”, esa etiqueta facilona que suele usar la derecha de la cual él —es de suponer— renegaba. Sebreli dedicó varios libros a dar letra a ese cuco, cada vez más rollizo y mejor alimentado.

Ese, claro, no era el Sebreli que yo leía. Fue, más bien, el que yo quise que fuera. Por ejemplo, el autor de “El asedio a la modernidad” (1991), un libro parecido a quien fui en los 90, que celebraba su “intolerancia hacia el relativismo cultural”, a la postre una falacia consistente en transformar eso, a lo que él llamaba relativismo, en un hombre de paja: no, no todo es relativo, hay leyes, hay ética, hay opresores y oprimidos.

Me empecé a alejar de Sebreli durante el menemato, antes de que diera charlas a las amigas de Mirtha Legrand en Punta del Este, las señoras gordas que él solía despreciar. Me separó de él lo mismo que seguramente acercó a otros: su vehemente apego a cierta sociología de almacén y un radical desconocimiento, cuando no repulsa, por la antropología, que me desaconsejaba como si todos los antropólogos fueran discípulos de Carlos Castaneda.

Ya me desconcertaba que sus ideas sobre el malestar humano no fueran las propias de quien aún reinvindicase su formación marxista, y digamos que de saludar a la ilustración no se sigue abrazar a minorías poderosas ni, mucho menos, causas autoritarias. Ya no lo quise leer, ni siquiera un libro posterior a “El asedio a la modernidad” donde, me comentaron, me cita.

Había en Sebreli un retintín ofensivo “contra el vulgo”. Su rechazo por el fútbol no podía ser causa. ¿Si produce alegría a tanta gente, ¿cuál es el problema?, le decía. Y sus argumentos patinaban en una inquina fanática porque lo que le irritaba era, otra vez, «el fanatismo», «la manipulación», «la alienación»… en definitiva: el fervor del populacho, denostación que recibió su justa réplica de Juan Sasturain, cuando en una crítica a su libro “Fútbol y masas” (1981) mandó a Sebreli al arco. O la ironía de Diego Rottman, cuando bautizó Sebreli “la revista de los que no nos interesa el Mundial”.

Vaya, tanta erudición para terminar renegando de derechos humanos básicos como el del entretenimiento.

LINDOS TIEMPOS

Algún día de 1993 visitó las oficinas de Rivadavia y Libertad del Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia (CAIRP). Apareció como uno más, a chusmear qué onda, ver quiénes hacíamos El ojo escéptico. Rápidamente lo puse en un pedestal. Me sedujo su entusiasmo, cuando el suyo quizá fue curiosear un conjunto de rebeldes más que menos plebeyo, o lo que fuese aquello que nuestro grupo representaba –vulgarizar ciencia a partir de la pseudociencia y poco más –aunque ya no subestimo aquella patriada. No, nosotros no éramos científicos. Éramos jóvenes entusiastas, convencidos del valor social de la ciencia. Quizá aterrizó convocado por la bendición que recibimos de Carl Sagan, Mario Bunge, Gregorio Klimovski, Juan Azcoaga, Pablo Capanna o Manuel Sadosky y eso lo animó a ser Miembro Consultor, y hasta de dar alguna charla. La verdad es que no lo sé, nunca se lo pregunté. (Aquí podemos ver una conferencia suya en la sede de la calle del CAIRP en la calle Azcuénaga, circa 1993, presentado por Enrique Márquez).

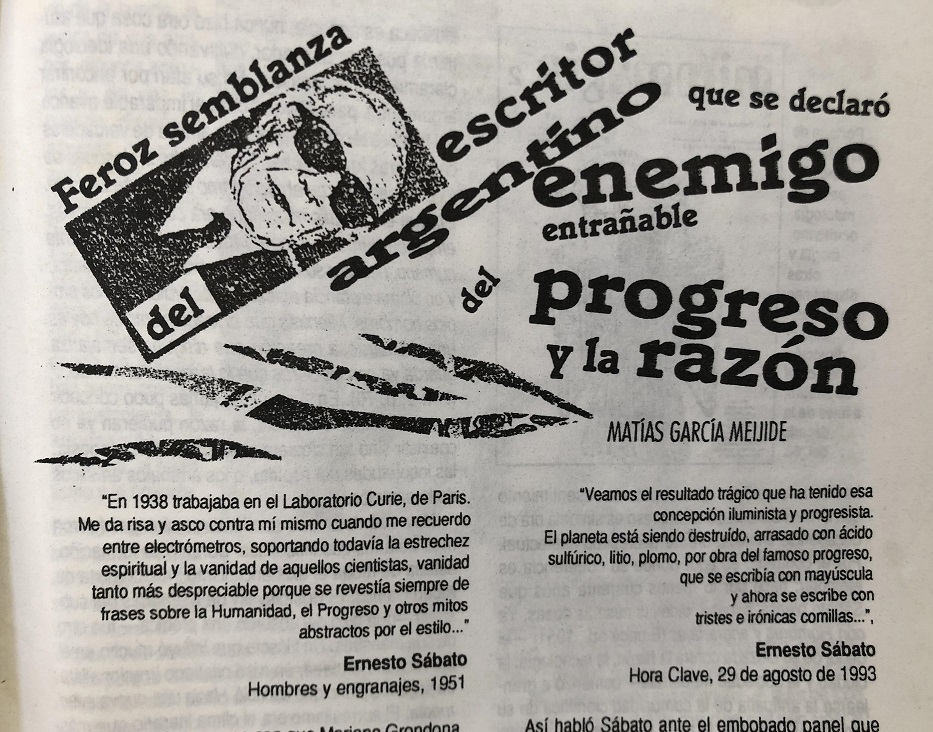

En esa época existió una afinidad y esa cercanía me llevó a juntarnos seguido, encuentros en los que, evidentemente, él era el Maestro y yo su indocto discípulo. Nobleza obliga, el traspié, mejor dicho, el ojo en compota, me lo dejó el día en que escribimos juntos un texto que amé y él no quiso firmar. “Te regalo mi parte, fírmalo vos”. Ni loco iba a firmar una nota que incorporaba lecturas que no fueron las mías. Soporté estoicamente el garrón no sin agradecer su generosidad y la nota la firmó Mongo Aurelio. Mejor dicho, “Matías García Meijide”. Yo puse el García, Sebreli aceptó el Meijide. El artículo era una demolición del Ernesto Sábato anticientífico. Nunca olvidé el enojo de otro colaborador de la revista, el músico Jorge Doño: “Si te vas a meter con un prócer, no puede estar firmada con seudónimo”. Doño tenía razón. Para cuestionar a una figura hay que dar la cara. “Feroz semblanza del escritor argentino que se declaró enemigo entrañable del progreso y la razón”, en El ojo escéptico Nro 8 de enero de 1994, por si alguien la quiere buscar.

Y EN ESTE CALLEJÓN SOLITARIO

En estos días de pensar a Sebreli, lo que significó para mí hace décadas, me quedo con el francotirador, el outsider apátrida que marchaba contra la corriente, convencido de que sus propios argumentos eran causa suficiente, sin importarle que él fuese el único en el mundo capaz de sostenerlos. Quién sabe si ese academicismo cuentapropista, ese navegar por el mundo de las ideas sin compartir espacios sociales, siendo más Maestro que parte de un colectivo, fue el factor que consolidó su itinerario posterior.

Nunca dejamos de ser vecinos de diez o quince cuadras a la redonda. Una tarde de mayo de 2020, lo vi y crucé de vereda. Lo vi venir agarrado de un político, Fernando Iglesias. Días atrás había enrojecido de vergüenza cuando en un canal de Youtube conducido por escépticos, en verdad sendos salames, presentaron al diputado como “un intelectual”, difamación que Iglesias desmintió rotundamente.

Sebreli, por esos días, había sido el más popular firmante de “La democracia está en peligro», un alegato contra “la infectadura” bajo los truenos de una pandemia devastadora. No, no es increíble tener que recordar al Covid, que estuvo a punto de llevárselo puesto, como si aquello hubiera sucedido en otra dimensión –se puede decir ahora, que estamos en otra dimensión.

A la luz de sucesos posteriores, el derrotero intelectual de Sebreli fue contingente a su época, máxime si vemos la deriva de colegas como el escritor de autoauyuda Alejandro Rozichner. Otro que, murmurándole al poder, arengó contra el pensamiento crítico y cantó loas al terraplanismo social y político que quiere matar a trompadas a quienes aún soñamos con un futuro en el que lo colectivo prevalezca sobre la meritocracia, el elitismo y las oligarquías –las castas sin cuna que, en su pelea por aferrarse a sus privilegios, aún quieren reinar sobre los escombros.

Querido Juan José: me alegra no habernos cruzado en otro desencuentro, pero confío en que tus ensayos serán provechosos para que otros, más tarde, si queda tiempo, comprendan estos tiempos de oscuridad.