Cada tanto están de regreso, sobre todo cuando reaparece el frío y los medios no saben muy bien de qué hablar, o la noticia sale al encuentro de un editor hambriento de una suculenta ración de morbo paranormal. Las oleadas de “vacas mutiladas”, o “mutilaciones de ganado”, son un fenómeno subsidiario de la ufología popular o de la afición por buscar evidencias de extraterrestres en la Tierra, que también mantiene vivo otros misterios construidos por los medios, como el chupacabras, o recibe la inyección de explicaciones artificiosas como las de los teóricos de la conspiración. Por mínima que resulte su difusión, no hay que despreciarlos: a veces son ideas que van a parar a exitosos guiones de ciencia ficción.

El 25 de Agosto de este año La Nación publicó otra noticia, el año pasado otra salió en Tucumán y, si seguimos revisando los diarios o googleamos para atrás, no hay año que alguno no incluya algún informe sobre este misterio en lenta extinción. Del mismo modo, podremos encontrar una presencia más intensa en provincias como Entre Ríos, donde grupos ufológicos locales muy interesados en la cuestión sacan a luz historias que sin ellos pasarían inadvertidas.

En 2002, este fenómeno se manifestó en la Argentina con una fuerza inusitada. En lo personal, su importancia fue tan grande que un capítulo íntegramente dedicado a la cuestión desplazó a otro capítulo sobre los misterios de Capilla del Monte en Invasores. Historias reales de extraterrestres en la Argentina (Sudamericana, 2009).

Este post es una versión abreviada de la parte más teórica del capítulo incluido en Invasores.

Hace 12 años, la Argentina asistió a su primer vaquicidio ufológico. Empezó en abril y alcanzó su clímax en junio de 2002, en especial en la provincia de Buenos Aires y la región pampeana. Peones, productores rurales y vecinos comenzaron a encontrar vacas muertas de todas las razas, de cualquier edad y en todas partes. Decenas de cadáveres vacunos yacían junto a círculos de pasto aplastado, cerca de depósitos de agua secos, vaciados vaya a saber por quiénes o por qué, y en otras circunstancias inusuales.

Todos los animales presentados como “evidencia” de la oleada tenían heridas similares: sus bordes eran regulares, como cauterizados. Según peones y productores rurales, esos cortes parecían obedecer a una intención: sus cuerpos habían sido despojados de sus partes blandas (lengua, ojos, orejas, pezones, genitales, ubre) y, a veces, lucían como desangrados: los paisanos les hundían una cuchillada y la hoja salía seca, como de un bizcochuelo Exquisita.

En menos de tres meses se denunció el hallazgo de más de doscientos cuerpos de animales mutilados, un concepto despiadado e incierto, pero que transmitía la impresión según la cual en el desguace hubo un ensañamiento inteligente y no muertes por causas naturales, como las que podría provocar el frío invernal o enfermedades estacionales seguidas del instinto de ciertos predadores en pos de alimento. Las coincidencias entre productores, periodistas, policías y ufólogos eran abrumadoras: esos cortes parecían artificiales. Estos animales engrosaban la categoría enigmática toda vez que algún veterinario descartaba la visita de carroñeros en su misa. Entre todos, con o sin conocimiento del tema, fueron armando el canon de la vaquita mutilada.

La oleada cesó casi por decreto. El 1º de julio del 2002, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) le echó la culpa al clima, a los carroñeros, y chau: misterio cauterizado.

El ente oficial postuló que roedores del género Oxymycterus rufus, entre otras alimañas, habían devorado el ganado con finos modales gourmet mientras sus víctimas yacían muertas por heladas, enfermedades o causas naturales. Bernardo Cané, titular de la entidad, declaró: “Descartamos a los marcianos, al pombero y otras tradiciones rurales argentinas” (1). La frase hubiera sido menos odiosa si Cané no hubiese atribuido las mutilaciones a “prácticas esotéricas” una semana antes (2). Mucho menos cuando, cuarenta y cinco días después, fue alejado de su cargo acusado de manejos turbios (3).

“Extraterrestres se ríen del SENASA”, tituló una de sus pantallas el canal Crónica TV. El gracioso apelativo del roedor instaló la idea de que todo había sido un cuento chino. Por esos días llamé al doctor Alejandro Soraci, uno de los responsables del estudio por la Universidad Nacional del Centro (UNICEN). “¿Me puede fotocopiar el informe, que lo mando a buscar?”. Pero no había nada que fotocopiar. El único material disponible, me explicó, era la gacetilla de prensa y el video del hocicudo en acción. Los resultados del SENASA entraban en dos carillas redactadas a las apuradas. Tanta desidia no ayudaba a tomar en serio la investigación. “¿Por qué aparecieron vacas mutiladas en lugares donde el Oxymycterus no existe? Y si fue el ratón, ¿por qué el SENASA no inició una campaña para su control?”, se preguntaba el ufólogo Quique Mario. Para él, como para tantos otros ufólogos, el oasis mediático era engañoso. “La cosa sigue igual: nada ha cambiado. El sábado pasado, a treinta kilómetros de acá, aparecieron dos animales mutilados. La semana anterior hubo cinco y en el sur, por Cuchillo Có, diecisiete”, me dijo a mediados de 2003.

¿Qué factores influyeron para que detonara la epidemia? ¿Por qué ahora sí y antes no?

Así como el SENASA –portavoz de las explicaciones oficiales– ha despreciado la dimensión humana de estas vivencias, no todo el mundo está dispuesto a creer que las vacas son raptadas por los ovnis. O que se puso en marcha un operativo clandestino para diezmar a la población vacuna y atentar contra los que se acercaron demasiado a la verdad. También es injusto que los extraterrestres se rieran del SENASA. Que las especulaciones iniciales de sus técnicos se contradijeran con el veredicto dice mucho sobre las fantasías que a todos, incluidos los científicos, despierta el misterio. No dice tanto, en cambio, sobre la calidad del estudio, lo cual no libera al SENASA del error de no haber esperado los resultados antes de pronunciarse.

El protagonismo del ratón hocicudo rojizo le dio un énfasis casi humorístico a la controversia. Que el roedor robara cámara, y monopolizara los titulares, opacó la credibilidad de la investigación. Posiblemente, los medios acentuaron el papel del roedor porque nada mejor que un superratón para desplazar a un chupacabras. Las dentelladas irregulares y aserradas del Oxymycterus rufus aparecían en la piel y en los huesos de los animales analizados. Esos rayones explicaban el origen de los raros cortes, muchos de ellos descriptos como círculos perfectos. “Desde Tom y Jerry sabemos que la entrada de sus cuevas es circular. El roedor se para y trabaja de arriba hacia abajo”, me explicó Fernando Kravetz, profesor titular de Ecología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. “La población de roedores creció con el aumento de la disponibilidad de animales muertos a causa de enfermedades clásicas, cambios en la vegetación y pasturas deterioradas por las heladas. En marzo se levantan las cosechas y en abril el clima cambió bruscamente” (4).

La cantidad y dispersión de animales muertos no asombraron al profesor, considerado el principal experto en ecología rural. “Si se denunció el hallazgo de trescientas mutilaciones, se podría estimar la existencia de dos mil cadáveres en total, un número congruente para esta época del año”. El SENASA también mencionó predadores menos fotogénicos, como los zorros pampeanos, gaviotones y peludos. Pero el hocicudo fue el ratoncito de tapa porque la oleada de vacas mutiladas derivó en el descubrimiento casual de una inesperada mutación de sus hábitos alimentarios: hasta el 2002 se lo creía insectívoro, pero cuando le ofrecieron una res se hizo un banquete. Kravetz midió las marcas que aparecieron en el tejido más duro del ganado (como la base de la lengua) y halló los mismos patrones que en los casos de “vacas mutiladas”.

El SENASA tampoco fue el único organismo en llegar a conclusiones prosaicas. El Grupo de Sanidad Animal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA Balcarce) estudió diez casos: “Los cortes y la ausencia de órganos internos, orejas y pezones, se deben a la acción de predadores propios de la región”. Las causas de la muerte de los animales –cuando se pudo determinar– tampoco fueron misteriosas (parásitos gastrointestinales, deficiencias minerales, enfermedades metabólicas, hiponutrición), cuando no por el frío y las heladas que capearon en la región sudeste (5).

Lo que no hizo el SENASA, por no hablar de otros organismos oficiales impávidos ante el misterio, fue buscar una hipótesis capaz de responder una pregunta que se puede formular de tres maneras: ¿Por qué hombres curtidos en faenas ganaderas están seguros de que esos cortes eran cualitativamente diferentes de los causados por otros predadores? ¿Cómo justificar la extendida convicción sobre la novedad del fenómeno? ¿Qué cambió para que unas muertes más o menos ordinarias devinieran en epidemia? Las respuestas, tal vez, no iban a consolar a productores rurales y a otros impresionados por la experiencia directa. Pero es mejor intentar responder preguntas difíciles que volver a sentir el aliento del chupacabras en la nuca.

ECOSISTEMA DEL RUMOR. La oleada de mutilaciones de ganado no sucedió en un momento cualquiera. La cruda realidad sugería que la atención puesta en estos “extraños acontecimientos” obedecía a infinidad de preocupaciones sociales latentes. Así, el misterio rural podía ser “un emergente de la crisis”. Según la variante más novelera de la teoría, el fenómeno había sido inflado adrede para distraer a la población del estado de malestar nacional. Pero, más que una cortina de humo, la exagerada difusión de estas noticias parecía otro síntoma del mismo malestar.

El 19 de diciembre de 2001, una multitud de argentinos salió a las calles, cacerola en mano, para protestar contra un gobierno dormido en medio de la crisis más brutal de la historia reciente. La movilización motivó una represión encarnizada, que terminó con treinta y nueve muertos por la policía. El corralito financiero, las disparadas del dólar y las altas tasas de desocupación se sumaban al triste calvario nacional. En el 2002, las cenizas seguían calientes. Poco antes de la oleada de cuatrerismo extraterrestre, el símbolo de la opulencia criolla había sido presa de “saqueos” menores. Es difícil olvidar la imagen emitida por un noticiero, cuando en 2001 volcó un camión con reses en las afueras de Rosario, provincia de Santa Fe, y una turba se abalanzó a faenarlas al costado de la ruta. Otros factores –para algunos frívolos, pero serios en términos psicosociales– abonaron el alicaído ánimo popular. Por la misma fecha, el seleccionado argentino de fútbol quedaba fuera del Mundial Corea-Japón en la primera ronda.

Por una vez, una expresión moderna de lo sobrenatural interesó a dos especialistas en mitos y leyendas. Martha Blache y Silvia Balzano, investigadoras del CONICET, postularon un modelo explicativo de los acontecimientos. Ellas plantearon la posible interconexión entre las denuncias del chupacabras, la penetración de la soja transgénica y el empleo de nuevos herbicidas, cuya elaboración monopólica controlan los laboratorios estadounidenses. Se preguntaron, por ejemplo, si el fenómeno no estará alertando sobre el desconcierto que generan estos cambios y la percepción de la falta de control que manifiestan los productores ganaderos. La globalización acaso pueda relacionarse con el papel que cumple un país que “usufructúa nuestra materia prima y recursos naturales, ‘substrayéndolos’ de manera ‘eficaz pero imperceptible’”, sin dejar huellas. Las noticias sobre mutilación de vacunos –escriben– “parecieran condensar una gran metáfora que refleja la situación de un país en crisis que intenta identificar al responsable. ¿Quiénes atacan a las vacas, mansos y abúlicos representantes de la argentinidad? ¿Son los organismos internacionales o son los ‘carroñeros nacionales’ los que nos están ‘chupando la sangre’?”. El imaginario social –concluyen– “pudo sublimar las conflictivas demandas del FMI respecto de la deuda externa” (6).

Para proponer su modelo, Blache y Balzano no hicieron un sondeo sobre las tendencias políticas o inquietudes técnico-científicas de los productores rurales. Y ejercer una suerte de psicoanálisis cultural con recortes de diarios siempre es aventurado. Pero las autoras son las primeras en advertir que su hipótesis sólo descansa en fuentes periodísticas. Y, al menos, no se quedaron calladas.

Esta versión consensuada de la realidad a definir se da en arreglo a un “retrato tipo”. Y estos patrones de extrañeza configuran, a la vez, un “criterio de selección”. Así, para que el animal pertenezca a la categoría de “ganado mutilado” debe reunir una cantidad de síntomas e incluso de escenografías comunes. Para construir “un caso de mutilación de ganado clásico”, el animal debe ser hallado sin sus órganos o partes blandas; los rebordes de piel recortada deben ser “nítidos, circulares o con ángulos precisos” y el cuerpo debe parecer seco, en lo posible “como desangrado”. Rommel no encontró este “caso ideal” en ninguna de las ciento diecisiete mutilaciones que investigó entre 1975 y 1979, especialmente porque –como en el caso argentino– la “precisión quirúgica” se desvanecía bajo el microscopio y el desangrado era sólo aparente: “La sangre siempre se estaciona en las partes bajas del cadáver”. Las partes faltantes –órganos de tejido blando– son las piezas que están a pedir de boca de los predadores carnívoros. También descubrió que estaban intactas las zonas bajo el peso del cadáver: un “mutilador inteligente” lo hubiera dado vuelta para devorar las partes ocultas. Nunca fue el caso.

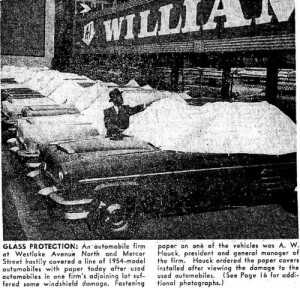

Todo comenzó cuando el oyente de un programa radial transmitido en una población cercana a Seattle aseguró haber detectado una serie de “mordeduras” en el parabrisas de su coche. En pocas horas, decenas, luego centenares y finalmente miles de habitantes de Seattle comprobaron que el vidrio delantero de sus automóviles presentaba las mismas muescas, algunas del tamaño de una uña. Las hipótesis sensacionalistas se multiplicaron. Se especuló con que podrían haber sido provocadas por el efecto de mini-reactores o huevos de pulga incubándose en el cristal. Pero la sensibilidad atómica, por entonces a flor de piel, llevó a plantear la hipótesis menos tranquilizadora: lluvias radioactivas de ensayos nucleares que se estaban realizando en el Océano Pacífico. Algunos automovilistas comenzaron a proteger sus parabrisas con papel de diario; otros, a guardar los coches en garages. El gobierno le encargó el caso a la Universidad de Washington. En poco tiempo, una comisión precisó el origen de las marcas. Los vecinos habían puesto atención en un detalle en el que nunca antes habían reparado: miraron el vidrio en vez de ver “a través” suyo. Los orificios habían sido causados por el reiterado repiqueteo de asfalto que saltaba en la ruta. En suma, la cantidad de marcas era proporcional a la edad del vehículo: cuanto más antiguo era, más marcas tenía. La explicación alivió la histeria y terminó con el negocio de los que pretendían vender cubreparabrisas anti-radiación. Seattle no había sufrido una oleada de “parabrisas mutilados” sino una epidemia de “parabrisas examinados”.

En los Estados Unidos, el sociólogo J.R. Stewart halló que el número de incidentes de mutilación de ganado estaba directamente relacionado con el volumen de noticias dedicadas al tema en los medios. También entrevistó a ochocientos adultos y determinó que la policía, con ninguna experiencia en aclarar las causas de la muerte del ganado, y algunos veterinarios locales, más habituados a tratar animales vivos, fueron proclives a aceptar el testimonio de los granjeros (9). En la Argentina nadie hizo un estudio similar, pero el fenómeno cesó cuando los medios pasaron a otro tema.

Puede parecer excesivo comparar el impacto de las partículas de asfalto malinterpretadas en Seattle con el hallazgo de cadáveres de vacunos mutilados en la Argentina. Pero me han precedido hipótesis que también lo son. Tampoco me gustaría descubrir que los productores, los vecinos, los policías y los veterinarios rurales buscaron “mutilaciones” instruidos por un canon que se recetaron a sí mismos, orientados por la tormenta mediática. Pero otras cosas me gustan menos.

La aplicación de la Teoría del Parabrisas Picado lleva a pensar en un caso de percepción selectiva moldeada por el estereotipo provisto por los medios. Insisto: no soy sociólogo para reducir el fenómeno a un caso de histeria colectiva. Aún así, esta idea me parece más convincente que buscar explicaciones en las incursiones de chupacabras sedientos de sangre, extraterrestres ávidos de tirar unas achuras criollas al asador o en una pandilla de científicos lunáticos inoculando extrañas pócimas a nuestras vacas.

Por lo pronto, sabemos que los medios acostumbran transmitir imágenes mutiladas de la realidad. Y que a las vacas no les podemos pedir opinión. No dicen ni mu: el hocicudo rojizo –me dijo el profesor Kravetz– les comió la lengua.

Referencias

1) “El Senasa dictaminó que las vacas mutiladas murieron ‘por causas naturales’” (01-07-02), en diario La Nación , Buenos Aires. “Vacas muertas: eran mutiladas por ratones de campo y zorros”, en diario Clarín, Buenos Aires (2-07-2002).

2) “Las vacas podrían haber sido mutiladas”, en diario Clarín (22-06-2002) y “El enigma de las vacas mutiladas, reportado por dos investigadoras en Internet”, en diario Clarín (24-06-2002).

3) “La salida de Cané del Senasa fue por una disputa política” (23/8/2003). En diario Río Negro. Disponible aquí.

4) Agostinelli, Alejandro (2002); “Vague de mutilations animales en Argentine”. En VSD Hors Série N° 5, pp. 56-61. Ed. GS Presse Com., Francia

5) Balmaceda, Oscar (2002); “El INTA dice que las vacas mutiladas murieron por causas naturales” (29-06-02), en Diario La Nación, Buenos Aires. “Observaciones sobre supuestas mutilaciones en bovinos en el sudeste de Buenos Aires. Grupo de Sanidad Animal” INTA EEA Balcarce. Disponible aquí.

6) Balzano, Silvia; Blache, Martha (2004); “La leyenda del Chupacabras en el área pampeana. Una posible interpretación” En Folklore Latinoamericano, Tomo V, pp. 41-53, Buenos Aires, Instituto Universitario Nacional del Arte. Ver también: Balzano, Silvia; Blache, Martha (2003-2004); “La cadena de transmisión mediacional en una leyenda contemporánea: El caso de las vacas mutiladas como metáfora de la crisis argentina actual”. En Estudos de Literatura Oral, No. 9-10, 39-55, Universidade do Algarve, Portugal. Disponible aquí.

7) Rommel, Kenneth (1980); Operation Animal Mutilation Project. Disponible aquí.

8) Bartholomew, Robert; “The Seattle Windshield Pitting Epidemic: A Famous Mass Delusion of the Twentieth Century”.

9) Stewart, James R. (1980); “Collective Delusion. A comparison of believers and skeptics” en Midwest Sociological Society, Milwaukee, Winsconsin, Estados Unidos.

Esta entrada fue traducida al inglés por Scott Corrales: «‘I See Dead Cows’ – Toward a Mutilated Vision of Reality». En INEXPLICATA-THE JOURNAL OF HISPANIC UFOLOGY.

NOTAS RELACIONADAS

‘Vacas mutiladas y ‘chupacabras’ en la ruta del ‘ratón hocicudo’

La epidemia de ‘parabrisas picados’ de Seattle

«Enemigos del hocicudo»: los especialistas que no opinaron como el Senasa

Fernando Kravetz: Las razones del ‘doctor ratón’.

El chupacabras en la Argentina

Un ovni raptó a una vaca en Rosario ¿y a mí qué?